「進化の構造」(ケン・ウィルバー著)、強力に頭がわいています!(笑)

1月10日くらいだったと思います

今から、ちょうど、1ヶ月ほど前ですね

「進化の構造1,2」(ケン・ウィルバー著)を読み始めました

で、やっと、読み終わったので、気づいたこと、モヤモヤしたままのことも含めて、書いておこうと思います

そのことを書く前に、まず、なんで「進化の構造1,2」を読むことにしたかというきっかけになる「仕事での私の役割」の変化について書いておきます

その後で、「進化の構造1,2」のことを書きますね

「進化の構造1,2」のことを見たい方は、「仕事での私の役割」の部分は飛ばして、後半から読んで下さいね

仕事での私の役割

17年ほど前に、たこ梅を継ぎました

当時は、毎年、ものすごい赤字を出す体質、、、

とにかく、「売上を上げるねん!利益さえ出したらええねん!」という(当時の私の)正義のもとで、マーケティング理論を活用して、店のやり方を変えていきました

そうしたら、2年目くらいで黒字化!

そこからは、売上も利益も順調に拡大します

ところが、平成20年のリーマンショックからは、右肩下がり、、、っぱなし、、、^^;;;

その時、ある出来事に遭遇して、「売上や利益やない!(自分が)本当にやりたいことは、たこ梅を100年後もあるようにすることや!」って気づきます

これまでのマーケティング理論だけでは上手く行かないことはわかったものの、さて、どうしていいかわからない

いろいろ本を読んだり、セミナーにさんかするなどもがくなかで、平成22年にピーター・M・センゲ博士の「学習する組織」という考え方に出会います

そんとき、「これや!学習するそしきやったら、たこ梅は100年後もある!!」ってわかったんです

で、学習する組織を(やり方もわからないまま)構築することに決めました

それから約9年、まだまだ、学習する組織というにはほど遠いですが、9年前から比べると進化した部分もみられるようになってきています

その中で、私の役割も変化してきました

これまで取り組んできたこと

初めの頃は、戦略を考えたり、それを実際に戦術に落とし込む

そのツールも自分で作るし、使い方も教えていく、、、

もちろん、お店にもでるし、仕込みもする

なんでも、やってました

会議ファシリテーションを導入したり、スタッフさんに価値を伝えるPOPの作り方を学んでもらったり、いろいろ、する中で、スタッフさん自身が、7年前とは比べものにならないほど、自律的に考え行動してくれるようになってきました

その中で、私の役割も変わってきました

もちろん、今も、戦略を考えたり、ツールの製作もやっています

ただ、一番の役割は、スタッフさんの成長のサポートです

「これまでとは違う」と感じた出来事

成長のサポートで、コーチングを学んで導入したりもしました

ただ、そういう「やり方」うんぬんではなく「うん、なんかこれまでと違う、、、」って、明確に初めて感じたのが、8月末の たこ梅本店の和田店長との店長面談のときでした

面談のなかで、和田店長の取り組みに不満があって、それを責めるのでも無く素直に、どうしてそう思うのか!どうなって欲しいのか!という気持ちや意図とともに伝えました

そして、話をする中で、和田店長の視点、、、というより視座が高まるのがわかったんです

その時のことは、ブログを見てね!

→ 店長さんとの面談で、不満をぶつけました!そしたら、、、

そういうことがちょくちょく起こるようになってきました

最近では、2月の店長会議の時には、会議の中で話される出来事が、システム思考の氷山モデルのどのレベルで話されているかをみて、場合によっては、会議を止めて、「今、起こっていること」を説明する自分がいました

2月の店長会議のことはコチラのブログで!

→ 2月の店長会議~会議での役割が変わってきたようです~

スタッフさんの垂直方向に成長『発達』をサポートする役割

これまでも、スタッフさんの成長をサポートしようと、コーチングなど私のスキルを上げることや研修に参加してもらうこともやってきました

ただ、今の私の役割で、最も意識しているのは、スタッフさんの垂直方向の成長である発達段階を上げるサポートをすることです

それで、発達理論の勉強を昨年から始めました

発達理論をググッたり、本を読む中で、ケン・ウィルバーの名前が何度もでてきて気になっていました

それで、今回、読んでみることにしたんです

進化の構造(ケン・ウィルバー著)を読んで

進化の構造って、めっちゃ分厚い本なんです

1巻が700ページ弱、2巻が500ページ強あります

なんか、見るからに、難しそう、、、

で、その前に、ケン・ウィルバーが構築したインテグラル理論の入門編の本を先に読んでおきました

一緒に、ケン・ウィルバーの本も何冊か買ったうちの一冊です

そうやって、入門編を読んだ上での「進化の構造」ですが、、、

いやーーー、めっちゃ、タイヘンです

基本的にタイヘンなのは、出てくる単語がわからない!

何がたいへんかというと、まず、本の中にたくさんの(おそらく100冊以上の)引用がしょっちゅう出てきます

カント、デカルトにフロイト、プラトンくらいは、名前は聞いたことがある、、、くらいで読んだことは無い(^^;;;)のばっかり、、、

ラブジョイ、龍樹、オーロビンド、マハリシとか、聞いたことも無い名前も山ほど、、、なんですが、本を見なくても名前だけは覚えてしまうくらい何度も見かけます

そして、システム理論や発達理論はもちろん、哲学用語に宗教用語が、バンバンでまくり、、、

正直、まずもって、単語がわからない、、、

ただ、ケン・ウィルバーって人は、ものすごく勉強家で頭がいいのはもちろんなんでしょうが、おそらく、とっても優しい人なんだと思います

意味が誤解されないように、くどいくらい丁寧に丁寧に説明をされています

きっと、意味や内容が誤解されやすいと認識しているんでしょうね

手を変え品を変え、なんども、似たような話が異なる文脈で登場するので、なんとなく、意味もわかってきます

それに、巻末に著者の注釈があるんですが、これが普通ではない、、、

注釈が200ページ前後もあるんです(@_@)

ちなみに、私は、とにかく本文を全部読んでから、注釈を読みました

そうすると、注釈を読むだけで(って200ページ前後ありますから)、本文の復習のような効果があって、わからないなりにも理解が確かに進みました

この本を読まれるときに、こういう読み方もあるっていう参考までに、、、

進化の構造で、私なりに大事だと思うこと

進化の構造を読んで私なりに大事だと思うことを書いておこうと思います

ただ、内容を説明すると言うよりは、私の覚え書きですので、興味を持たれたら、進化の構造やインテグラル理論入門などをお読み下さいね

【「進化の構造」を読んで大事だと感じたこと(覚書)】

・素粒子から、原子、分子、原始生物、植物、動物、人間、高次存在まで、すべてがホロン構造を取っている

・ホロン構造とは、それが「全部」であり、さらに大きな階層の「部分」という「全体/部分」を上にも下にもとり続けている

・ホロン構造では、進もうとする力であり時間と関係するエイジェンシーと共有・共感する力であり広がりや空間と関係するコミュニオンの両方の力に、各ホロン階層は支えられている

・すべてのことは「個的/集団的」「内面/外面」の2×2、つまり、4象限から見られる

・この4象限は、個的内面の「私」、集団的内面の「私たち」、個的&集団的で外面の「それ」の3つに大きくわけてとらえることもできる

・この場合、真善美と1対1に対応し、「私」領域は「美」、「私たち」領域は「善」、「それ」領域は「真」の概念にあたる

・現代社会は、外面「それ」の領域ですべてを理解しようとしている

・現代はおおむね発達段階で言うと「合理的段階」にいる

・幼稚性の前(プレ)合理的段階は、混沌としているのであるが、それをもって、全体性であると後(ポスト)合理的段階と見間違えてしまうケースがある(引き上げ)

・逆に、真に高次の発達段階(後合理的段階)にあるものを幼稚な混沌を見間違える「引き下げ」が行われることもある

・前(プレ)合理的段階と後(ポスト)合理的段階の違いは、前者では「私・私たち・それ」が混沌としているるのに対し、後者では「私・私たち・それ」が統合されていることである

・高次の段階は、外にある(スーパーマンや目の前で奇跡を起こす神的存在など)のではなく、人の内面の奥、基底に存在する

・高次の段階に上昇するには、黙想的な取り組みにより内側の「そこ」(一者、非二元)に至ることによる

・上昇する原動力がエロス(愛)

・高次の「そこ」(一者、非二元)に到達したら、すべて(多者)に下降し広がる

・下降する原動力がアガペー(慈悲)

・エロスとアガペーの統合、ブラフマンがアートマンである

進化の構造を読んで一番気になった人

進化の構造を読んでいて、何度も出てくる名前がいくつか(いや、いくつも?)あります

その中で、私が一番気になったのが「プロティノス」という人です

Wikipediaによると「プロティノス(Plotinus 古代ギリシア語: Πλωτῖνος、205年? – 270年)は、ネオプラトニズム(新プラトン主義)の創始者といわれる哲学者である。日本語では「プロチノス」とも表記される。主著は『エンネアデス』。」

進化の構造を読んでいると、ブッダも覚者、つまり、非二元に到達した人ですが、このプロティノスもそうらしい

そして、エネアデスという書物にも書き残されているそうです

プラトンもそうらしいですが、「それ」(非二元)は言葉に出来ないといって終了、、、らしいのですが、このプロティノスという人は、言葉に表現できないのはわかったうえで、伝える努力をされたようです(って進化の構造を読んで、そう理解しています)

なので、、、

つい、プロティノスの「エネアデス(抄)」なんぞも、買ってしまいました、、、

また、そのうち、読みます

進化の構造を読んで、頭がわいているので、今日は、この辺で、、、

関連記事

-

-

「学習する組織」入門を英治出版の田中さんが、事務所へ持ってきてくれはりました!(*゜д゜*)

いやー、びっくりしました、、、 数日前になりますが、朝、メールが届きました ところで、昨年、

-

-

「CSVで考える企業経営」(水上武彦 著)を読んでみた!

情報工学博士である小坂裕司先生が提唱するワクワク系マーケティング、、、っていうのがあります たこ梅

-

-

「ティール組織」(フレデリック・ラルー 著)を購入!

最近、ホラクラシーという組織が流行ってる(?)というか、話題になっているようです 日本の人事部

-

-

宿題図書「なぜあの人の解決策はいつもうまくいくのか?」を読みます

日本一古いおでん屋「たこ梅」の 雑用係 兼 五代目店主 てっちゃんです 昨年の12月から、eu

-

-

「はじめてのスピノザ 自由へのエチカ」を読んで

日本一古いおでん屋「たこ梅」の 雑用係 兼 五代目店主 てっちゃんです この前、このブログで、

-

-

成人の発達理論のマイブームで、ケン・ウィルバーやっちまいました、、、

昨日のブログで、最近のマイブームは「成人の発達理論」という話しを書きましたよね 個人と組織の

-

-

日本能率協会(JMA)さんからKAIKA Awardsエントリーのフィードバックいただきました

昨年の夏前頃、日本能率協会(JMA)さんから、1通のお手紙というか封筒が届きました KAIKA A

-

-

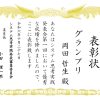

チェンジ・エージェント社主催「システム思考実践発表会」でグランプリをいただきました

日本一古いおでん屋「たこ梅」の 雑用係 兼 五代目店主 てっちゃんです たこ梅を私が継いでから

-

-

行動探求(Action Inquiry)、今月もスタッフさんとやってますよ!

平成20年9月のリーマンショック、、、 それまで順調だった経営が、右肩下がりに、、、 そんな中で

-

-

顧客の旅をストック&フローでスタッフさんに説明する紙芝居を作成しました!

お客さまの進化っていうのか、見込み客さんが、新規客さんに、そして、常連さんに、、、ってありますよね

Comment

「私は、若いときから「人類世界がそのまま十全で素晴らしい-最高の芸術作品のように-ものならば、芸術活動や芸術作品のようなものはいらなくなるだろう、と思っていました。」

ケン・ウィルバーの著作は「進化の構造」やほかのものも数多く読み、とにかく「十全だ」の印象です。ただし!!!芸術論だけはつまらない。つまらないのは当然です。なぜなら、私(だけではありませんが)が思うに芸術とは個性と妄執の世界であります。欠けを活用するトリックでありマジックでありアクロバットであるからです。たとえば、彼はハイデガーの「ゴッホの“農民の靴”」論を持ち出して、現実世界に対するのと同じスタンスで「ハイデガーの論は十全でない(片手落ちだ)」と非難しています。私に言わせると、ハイデガーのそこのところこそ、ゴッホ作品にふさわしいわけです。そしてあの絵画はきわめて芸術的です。

そこで私は思う。彼の芸術論のまずさ、弱さも含めて、彼の哲学や思想は素晴らしい。こんなに緻密で十全か壮大なのに、彼は第一に正直である、と。-ブログに感謝しつつ

ロクリアン正岡さん

コメントをありがとうございます

「ケン・ウィルバーの著作は「進化の構造」やほかのものも数多く読み、、、」とコメントにありますが、私は、今のところ、進化の構造のみです

それもあると思いますが、芸術論については、おっしゃるところまでの認識をもっていないため、そういう見方があるんだ、、、と新鮮でした

これから、少しずつ、ケン・ウィルバーの著作も読んでいきたいと思います